Denken, Emotionen und Motivation – Psychologie als Erklärung dafür

Die Psychologie beschreibt Vorgänge im menschlichen Körper. Dabei kann es um die physiologischen Vorgänge gehen, welche bei bestimmten Emotionen entstehen oder es können auch Strategien zur Bewältigung von Problemen behandelt werden. Insgesamt lohnt es sich einen Blick in die Vergangenheit zu werfen um verstehen zu können, wie sich die einzelnen Forschungsfelder entwickelt haben und welche Grundlagen es sogar bis heute gibt.

Bevor man jedoch über diese Theorien spricht, ist es wichtig grundlegende Begriffe festzulegen.

Themen in diesem Artikel

Logisches Schließen

Es gibt verschiedene Arten einen logischen Schluss zu ziehen.

| Deduktives Schließen | Induktives Schließen | Abduktion |

| Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere | Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine | Beste Erklärung für eine Beobachtung |

| Ist ein logisch zwingender Schluss basierend auf Axiomen | ||

| Probleme | Probleme | Probleme |

| Ist nur valide solange die Axiome korrekt sind | Nicht logisch aber pragmatisch | Ist zwar schlüssig aber nicht zwingend zutreffend |

| Confirmation-Bias, Anologieschlüsse |

Zusätzlich kann man verschiedene Formen des deduktiven Schließens betrachten. Dazu zählen die folgenden drei Arten. Insgesamt nennt man das auch „Deduktisches Schließen unter Sicherheiten“, da wir Elemente die nicht passen ausschließen.

| Konditionales Schließen | Benutzung von Aussagenlogischen Operatoren „wenn… dann, nicht, und“ |

| Syllogisitisches Schließen | Benutzung von Quantoren (zb. Alle, einige, keine,…) |

| Relationales Schließen | Benutzung von Relationen (zb. größer als, kleiner als, …) |

Dasselbe kann man jetzt ebenfalls unter Unsicherheiten machen, wenn es nur Wahrscheinlichkeiten zu einer Situation gibt. Also Betrachtungen von Tests zu verschiedenen Krankheitsbildern (Falsch-Positiv-Test oder Positiv-Falsch-Test).

Schlussendlich kann man aber auch durch Nicht-Monotones Schließen und somit neues Wissen, das erlangt wird ehemalige Schlüsse aufheben bzw widerlegen.

Probleme und Problemlösungen

Was sind Probleme eigentlich? Grundsätzlich kann ein Problem als unerwünschter Ausgangszustand betrachtet werden. Soll dieser Zustand nun verändert werden, muss zunächst ein Zielzustand definiert werden und ein Barriere als Hindernisse festgelegt werden, welche überwunden wird um den Zielzustand zu erreichen. Dabei können Probleme klassifiziert werden. Man kann also ein Problem als „Einfach oder Komplex“, „Gut oder schlecht definiert“ und als „kreativ bzw. analytisch“ einordnen.

Problembewältigungsstrategien

Allgemein können solche Strategien mit bestimmten Heuristiken beschrieben werden. Wir können also nach verschiedenen Vorgehensweisen unterschiedliche Probleme lösen.

„Bergsteiger“: Hier macht die Betrachtung des nächsten Schrittes sinn. Man kann also sagen, dass der nächste Schritt einen immer näher zum Ziel bringt.

„Mittel-Ziel-Analyse“: Wenn es ein großes Problem gibt, welches am Anfang erdrückend wirkt, können wir dieses ebenfalls in kleine Teilprobleme zerlegen. Bsp. Wenn ich eine Bachelor-Arbeit schreibe, mache ich mir erst Gedanken über die Forschung und anschließend über die wissenschaftliche Ausarbeitung.

„Analoger Transfer“: Wenn die Struktur eines Problems bereits bekannt ist, kann teilweise die Herangehensweise von bereits bekannten Problemen verwendet werden. Bsp. Ich kann nicht mit 2 multiplizieren aber ich weiß, dass eine solche Multiplikation einfach die Addition derselben Zahl bedeutet.

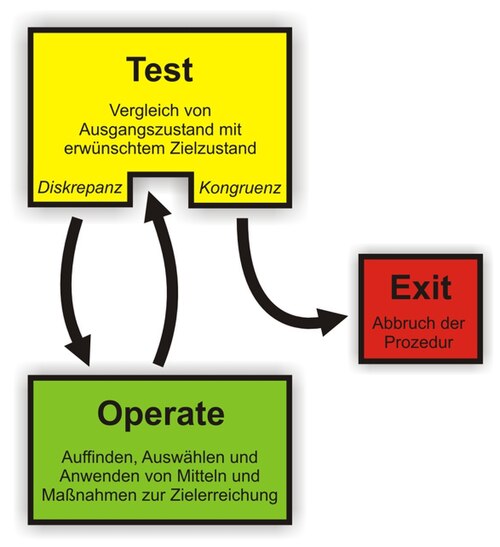

Eine durchaus strukturiertere Herangehensweise ist das Phasenmodell von Anderson, bei dem ein Problem in die „Deklarative Phase + Allgemeine Strategie“, „Kompilierungsphase“ und „Optimierungsphase“ aufgeteilt wird. Ebenfalls gibt es das TOTE-Modell (Test-Operate-Test-Exit), welches einem Algorithmus gleicht um ein Problem lösen zu können.

Entscheiden

Emotionen

Emotionen sind bewusste, episodische Zustände bei denen ein gewisser Gefühlscharakter hervorkommt. Meist sind Emotionen objektgerichtet und in Begleitung von physiologischen (Schweiß, Tränen, Herzschlag,…), kognitiven Komponenten (Viele ungeordnete Gedanken, …). Bei Emotionen muss zusätzlich zur Stimmung unterschieden werden. Emotionen sind zeitlich begrenzte und spontaner/im Affekt auftretende Zustände, während die Stimmung einer Person eher länger andauernd ist und aus Emotionen abgeleitet werden kann.

Eine wissenschaftlichere Beschreibung zu Emotionen ist gegeben durch Rothermund und Eder, die 2011 das Komponentenmodell eingeführt haben.

| Kognition | Einschätzung, Bewertung, Kategorisierung, Beschreibung/Bennenung |

| Erleben | Subjektives erleben/erfahren und damit verbundene Gefühle |

| Verhalten | Mimik, Stimme, Haltung und soziale Kommunikation |

| Motivation | Situationale Orientierung, Bereitschaft zur Handlung, Funktionaler Aspekt |

| Physiologie | Reflexe, Periphere Eregung |

Die Komponenten sind oft nur niedrig miteinander korreliert. Ein Grund dafür könnte sein, dass es nur unzulängliche Erfassung gibt oder künstliche Laborsituationen die Ergebnisse verfälschen.

Bei Emotionen sollte man aber zusätzlich auch noch zwischen Messung und Induktion unterscheiden.

Die Messung ist möglich durch zbs PANAS, Selbstberichte oder physiologische Werte (Herzrate, Atmung, Neuronale Aktivitäten,…)

Eine Induktion beschreibt die „Einspeisung“ von Emotionen durch zbs. Filme, Musik, Erinnerungen oder verschiedene Techniken.

Funktionen der Emotionen

Emotionen sind alte Funktionsweisen unseres Körpers. Einerseits können dieser für uns Informativ sein und dadurch unsere Aufmerksamkeit lenken oder das Gedächtnis verbessern. Andererseits können Emotionen auch motivierend sein und somit negative Reize vermeiden – Der motivierende Aspekt könnte wichtig gewesen sein, als die Menschen noch jagen mussten. Orte mit größeren Erfolg motivierten dort wieder hinzukommen und brachten eine größere emotionale Reaktion, sobald man ein Tier erlegt hatte.

Theorien der Emotionswahrnehmung

Es gibt verschiedene Ansätze um eine die Wahrnehmung für alle Menschen gleichermaßen zu beschreiben. Problem ist nur, jede Theorie bringt natürlich auch Nachteile oder Ungenauigkeiten mit sich.

Es gibt Basisemotionen (Freude, Angst, Trauer, Wut) die angeboren sind und beim Überleben Vorteile bringen.

Affekt-Programm-Theorie, Ekman

Diese Theorie ist kulturübergreifend, da zbs die Mimik bei Blinden betrachtet wird. Jedoch ist man sich uneinig bei der Anzahl der Basisemotionen und die Gesichtsausdrücke wirken im Experiment oft als unnatürlich. Ebenfalls wird der Kontekt für eine spezifische Emotion eher unterschätzt.

Emotionen sind gleichzusetzen mit physiologischen Veränderungen.

James-Lange-Theorie

Hier wird besonders eine Betonung auf den Zusammenhang zwischen Körper und Emotionen gelegt. Diese Theorie ist außerdem eine Grundlage für mehrere folgende Theorien in diesem Forschungsbereich. Trotzdem ist diese Theorie nicht exakt genug und es gibt ein Gegenbeispiel – Menschen mit Rückenmarksverletzungen können trotzdem Emotionen wahrnehmen, wodurch diese Theorie nicht allgemein anwendbar ist.

Emotionen und physiologische Reaktionen entstehen gleichzeitig aber unabhängig voneinander

Cannon-Bard-Theorie

Diese Theorie lässt sich durch neurophysiologische Befunde bestätigen, jedoch zeigt sich auch, dass es nur unzureichende Erklärungen für die Empfindung spezifischer Emotionen gibt.

Emotionen sind gleichzusetzen mit physiologischer Erregung und kognitive Attribution. Der Kontext bestimmt die Qualität.

Zweifaktoren-Theorie, Schlachter und Singer

Hiermit lässt sich erklären warum gleiche körperliche Reaktionen unterschiedliche Emotionen erzeugen können. Jedoch ist diese Theorie nicht besonders Hypothesenkonform und die ursprünglichen Befunde lassen sich nur schwer replizieren.

Es gibt noch weitere Theorien welche sich mithilfe verschiedener Modelle erklären lassen und teilweise auf Neurophysiologische Ansätze verweisen.

Emotionsregulation

Im Alltag merken wir oft, dass unsere Emotionen durch verschiedene Ereignisse unterschiedlich starke Reaktionen auslösen oder teilweise auch während einem Ereignis verstärkt oder abgeschwächt werden können.

Die Regulation emotionaler Reaktionen bringt uns näher an unseren Wunschzustand für die jeweilige Situation. Wichtig ist hierbei nur, dass es sich bei der Regulation nicht um einen Emotionswechsel handelt und

Emotionen sind keine diskreten Zustände, sondern auf einem Kontinuum. daher sind die Regulationen möglich, jedoch ist es langsamer Emotionen runter zuregulieren.

Koole

Bei der oberen Regulationsstrategie handelt es sich eher um eine allgemeinere Beschreibung. Die nächste – entwickelt von Gross – zeigt einen algorithmischeren Weg für die emotionale Bewertung einer Situation.

- Situationsauswahl

- Situationsmodifikation

- Aufmerksamkeitslenkung

- Kognitive Neubwertung (rappraisal)

- Reaktionsunterdrückung (Suppression)

Motivationspsychologische Grundlagen

Motivation ist der Prozess zum initieren, steuern und aufrechterhalten des Verhaltens und liefert Erklärungen für ergebnisorientiertes, zielgerichtetes Handeln. Zusätzlich liefert es auch Erklärungen von auffäliggen normabweichenden Verhalten.

Im Gebiet der Motivationsforschung gibt es die Einordnung von Faktoren in mehrere Bereiche. Motivation liegt dabei auf einem Kontinuum von fremdbestimmt bis autonom.

Intrinsische Motivation bedeutet, dass eine Tätigkeit selbst belohnend ist – Beispiel: Ich mache Sport und empfinde dabei Spaß.

Extrinsische Motivation ist die Belohnung einer Handlung/Tätigkeit durch äußere Einflüsse – Beispiel: Ich gehe Arbeiten und bekomme Geld dafür. Bei dieser Motivation muss jedoch auch der Overjustification-Effekt beachtet werden. Zusätzliche, externe Belohnungen können die intrinsische Motivation reduzieren.

Innerhalb dieses Forschungsbereichs gibt es auch einige Probleme und Herausforderungen. So ist eine Motivmessung schwer, da es hier oft durch Fragebögen oder Experimente auf die Einschätzung der Probanten ankommt.

Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/TOTE-Modell

https://de.wikipedia.org/wiki/Emotionstheorien

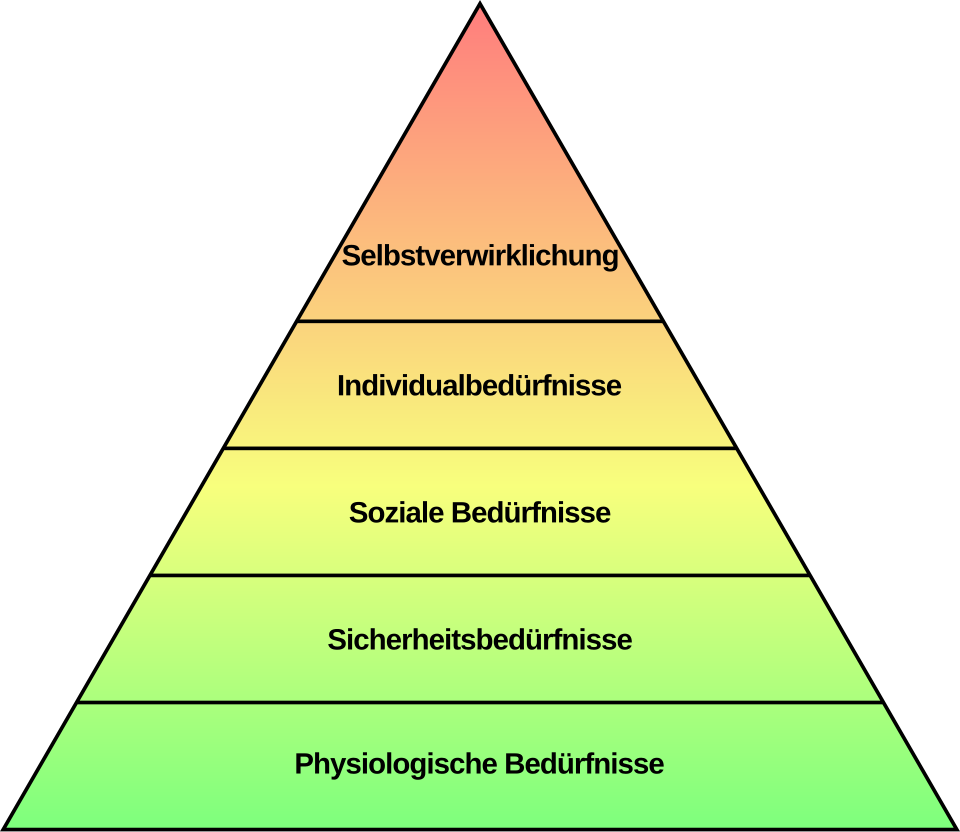

https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie